2023/06/20 | 0 | 2746

إبراهيم الحسين: أحُيي عزلتي منقطعاً ومخلصاً للقراءة والكتابة ولا أفكر أبدا في كتابة الرواية فأنا في جنّةِ الشعر، ولا أريد الخروج! منها

حاوره: عمر بوقاسم - مجلة الجوبة

شاعر.. ولا يمكن إلا أن يكون شاعراً-هكذا يقول-، لم تستهوه أنماط السرد الأخرى كالرواية والقصة.. يأبى إلا أن يكون شاعرًا وفي أحضان قصيدة النثر..

يقول عن ارتباطه بها )إنها النافذة التي تمنحنه ضوءاً جديداً وعيوناً جديدة، يطلّ منها على عوالم أخرى، يتبعها أينما ذهبت .. تلك النافذة لا يعلم من أين جاءت بإطارها، بحديدها، بخشبها أو زجاجها، أو حتى سمائها ) له فيها باع وذراع، يتسلح بتجربة ثرية ومغايرة عن الآخرين، شهد له فيه معلموه ومجايلوه

.. يقول كاظم الخليفة:

نصوصه تتجسد في معان قريبة محسوسة؛ حتى كأنها يمكن الربت عليها، وحتى مداعبتها أحياناً، لكنك لا تعتب عليها أو تجادلها. يُدخلك في مواضيعه عن اليومي المعاش ويستدرجك ليصعد بك إلى مستويات عالية من التأزم؛ كأشبه ما يكون "بمرجيحة" تنخفض عن مستوى تناولك، ثم تأخذك إلى ذروة العلو من نطاق دورتها، وسرعان ما تحط بك في أمان ثانية.

ويقول آدم فتحي:

القصيدة بالنسبة إليه بناء بالهدم يُفكّر بحساب ويتداعى بحساب. إنّها شبيهة بكرة النار المندفعة من فوهة البركان. لا تَزعمُ بطولة،ً لكنّها لا تروغُ من معركة. لا تدّعي رسالةً، لكنّها لا تهرب من معنى. تصنع لغتها بإيقاعٍها الصائت وبالصمت. تعيد إنتاج نفسها مع كلّ تأويل. تنفذ إلى عمق الواقعيّ بقوّة الخيال. تصنع الأبديّ من اليوميّ العابر. تتيح لقارئها أن يشارك في ابتكار معناها. رفد المكتبة الشعرية بعديد من المجموعات الشعرية التي دائماً ما تحظى

باهتمام النقاد والشعراء محلياً وعربيا، وله حضور متميز في المنصات الشعرية، إذ شارك في أمسيات عبر جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية والملتقيات

الثقافية بالسعودية، ومهرجانات عربية وعالمية..

إبراهيم عبدالعزيز الحسين، شاعر سعودي من مواليد الأحساء 19 60 م، نعم، شاعر، ولا يمكن إلا أن يكون شاعراً وفي أحضان قصيدة النثر..! وهو يتسلح بتجربة ثرية ومغايرة عن الآخرين،.. تنبه لنفسه لحساسية روحه مبكراً، ارتبط روحياً برشيد علامة «الفنان اللبناني » الذي اشتهر بتقمص الشخصيات التاريخية في ستينيات القرن الماضي في العديد من المسلسلات التاريخية، ثم المنفلوطي بكتبه التي أهداها له معلمه، طبعاً، كُتب المنفلوطي وترجماته الرائعة، وبأسلوبه الأدبي النقي، حتماً سيكون لها الأثر القوي في خلق وتشكيل علاقة طفل مع الكلمة في الصف الأول المتوسط، ثم مرافقته لرفقاء الدرب الشاعر عبدالله السفر والشاعر أحمد الملا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، هناك عمق خفي نسج خيوط ارتباطه بالشعر..

إبراهيم الحسين، رفد المكتبة الشعرية بعدد من المجموعات الشعرية التي دائماً ما تحظى باهتمام النقاد والشعراء محلياً وعربيا، وله حضور متميز في المنصات الشعرية؛ إذ شارك في أمسيات عبر جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية والملتقيات الثقافية بالسعودية، ومهرجانات عربية وعالمية ومنها.. في عام 2006 م شارك في أيام ثقافية سعودية بجمهورية مصر العربية، وفي صيف 2022 م، شارك في مهرجان الشعر العالمي بمدينة بوسعيدي بتونس، كما شارك في مهرجانين شعريين في عامي 2011 م و 2015 م، بمدينة سيت الفرنسية، وقد ترجمت له عدة نصوص إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. في هذا الحوار.. الشاعر إبراهيم الحسين ينقلنا إلى كوكبه، كوكب الشعر...

نافذة سرية..!

إبراهيم الحسين، صاحب تجربة وارتباط بالقصيدة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، هلا حدثتنا عن طبيعة ارتباطك بالقصيدة؟

هي نافذة وجدتها تلك الفترة، وجدتها تمنحني ضوءاً جديداً وعيوناً جديدة، ووجدتني أطلّ منها على عوالم جديدة، عوالم جعلتني الشغوف المتعلق الذي يتمتم لنفسه دائما: هذه نافذتي، هذه نافذتي السرية! ومنذ ذلك الحين وأنا أتبعها أينما ذهبت.. نافذتي التي منذ ذلك الحين لم تأفل.. ويرعبني جدا أن يحدث ذلك، تلك النافذة لا أعلم منأين جاءت بإطارها، بحديدها، بخشبها أو زجاجها، أو حتى سمائها، هل هي حكايات الأب التي يصادف أحياناً وينفتح فجأة فيُخرِج حكاياته ويسرّحها أمام دهشتنا، الأب الذي كان فقده صاعقاً بموته الذي أحدث فجوة فيّ هبَّت منه طيورٌ سوداء كثيرة دفعة واحدة حطَّت كلُّها في كتاب «يسقط الآباء حجرًا حجرا، وتكرّر ذلك في نازلة فقد الأم أيضاً في كتاب «يخطئ الموتى ». وغني عن القول أنهما فجوتان لم أقوَ حتى الآن على ترميمهما، ولا أظن ذلك )يرحمهما الله(، وربما كانت تلك النافذة من معلم

كان يحكي لنا » ألف ليلة وليلة »، أو من مسلسلات العربية الفصحى بالتلفزيون، وأخص هنا ممثلا لبنانيّاً هو «رشيد علامة ».. إن تلك النافذة خرجَت عليّ من حكايات كنت أختلقها لأترابي في الحارة وليدةَ لحظتها إذْ يتحلّقون حولي

مشدوهين، ولِمَ لا تكون من معلم اللغة العربية في الصف الأول متوسط الذي أهداني في طابور المدرسة الصباحي كُتُبا للمنفلوطي وغيره لكوني من أوائل الصف، أو إنها تسلّلت إليّ من الأغاني التي كنت أحبها حدّ أني خصصت لها دفتراً أكتبها فيه؛ لا أدري حقيقة كيف انفتحت تلك النافذة التي قد تكون أخشابها احتُطبت من حدائق المراهقة وورودها القصية.. ثم جاء تعرفي على عبدالله السفر بالمرحلة الثانوية وانسجامي معه ليصقل تلك النافذة ويزيدها لمعانا، ثم انفتاحنا معاً بعد ذلك على أحمد الملا ليزيدها اتساعاً ووهجاً، ولنشكّل ثلاثيّا نقياً في أوائل الثمانينيات؛ ثلاثياً ما تزال شجرته تنمو وتعلو، توزّع ظلَّها، وترسل جذورها في الشفيف والحميم، أبعدَ وأبعدَ وأعمق، حتى هذه اللحظة.

حريص أن لا تكرر نفسك..

بين مجموعتك الأولى «خرجت من الأرض الضيقة » الصادرة عن سلسلة كتاب كلمات، المنامة، 1992م، ومجموعتك الأخيرة «يخطئ الموتى » الصادرة عام 2022 م، عن «منشورات تكوين » في الكويت، هناك عديد من المجموعات الشعرية، أذكر منها «خشب يتمسح بالمارة، 199 6 م « ،» انزلاق كعوبهم 2007 م « ،» رغوة تباغت ريش الأوراق 2011 م « ،» على حافة لوحة في المنعطف الموسيقي 2014 م « ،» فم يتشرد في جهات الجمر 2015 م ». عادةً كل شاعر يشعر مع كل إصدار جديد أنه يخوض تجربة جديدة، فما رأيك؟

لا تتصور مدى فرحي بالإصدار الأول «خرجتُ من الأرض الضيقة »، أحضر لي الصديق أحمد الملا - من البحرين- مجموعةً من النسخ. كنت مرتبكاً حدّ أني تعثّرت بهذه النّسخ على درج المنزل. وعن طبيعة الإصدارات؛ فإن كل مجموعة تحمل عوالمها ومواقفها.. صورها ورجفاتها، أنت مع كل مجموعة حريص أن لا تكرر نفسك. كل مجموعة تمثّل مرحلة من حياتك ومن قراءاتك ومشاهداتك والمواقف التي مررت بها، وهذه جميعها في تجدّد؛ حتى التناول يكون مختلفاً؛ ومن هنا، يأتي الاختلاف بين مجموعة وأخرى، حتى وإن كان الاختلاف طفيفاً.. أنت تشتغل على تطوير تجربتك، وهذا ينعكس على نصوصك.. وهناك أمرٌ آخر، فلست أنا مَن يحكم على أحقيّة أي نص أو مجموعة في النشر، كان الصديق عبدالله السفر له الدور الكبير في ذلك.

عواء لن تلتفت الأشجار إلى جهته..!

هذا النَّفَس من التجدّد والسعي نحوه الذي تحدّثتَ عنه، يطرح سؤالاً عن نظرتك إلى النص وكتابته. كيف تعلّق؟

كلّ نص إن لم يكن وجهاً آخر لك فلا تردّ عليه؛ وكل كتاب إن عرفت صوته فلا تفتح له، مهما طرقَ بابك؛ وكل كلمة سبق وأمسكتَ بقرونها وتحسّستَ ظهرها فلا تكلّف نفسك ملاحقتها والجري وراءها محاولاً اصطيادها! ثقْ أنك بذلك تعوي عواءً جرّحَ حنجرتك من قبل، ولا طائل

من ورائه.. عواءً لن يخيف أحداً أو يلقي في قلبه الرعب أو يدهشه.. عواءً لن تلتفت الأشجار إلى جهته أو تخشى على أوراقها منه، وكلّ حرف عرفتَ آثار أقدامه فا تتبعه ولا تناد عليه؛ دعه وشأنه. أنت في كل نص ينبغي أن تتحوّل.. أن تنبت في أرض أخرى، وأن يكون لاحتراق جذعك عبقٌ آخر.. كل مرة تقدُم فيها على اجتراح الكتابة التي تولد فيها من جديد يكون لك اسمٌ آخر وقشرة.

كأنني أخاطبهم وأتحدّث إليهم..!

رغم تدفّقك الكتابي وغزارته، إلا إنك في الوقت نفسه شحيح الحضور في الفضاء الثقافي والاجتماعي، وإن حضرتَ فبكثيرٍ من الصمت والإصغاء. كأنما تحضر ومعك رفيقتك العزلة. هل هذا صحيح؟

صحيح.. صحيح.. أنا أعيش في عزلة شبه كاملة. أحيا عزلتي منقطعاً ومخلصاً للقراءة والكتابة، وهذا وضعني في جهة تزداد ابتعاداً عن الجميع، وجعلني أقلّ حضوراً ثقافياً وحتى اجتماعيا.. حتى وإن حدث وألقتك الصدف لحضور اجتماع لأصدقاء، تكون الأقل كلاماً حتى وإن تكلمت فإنك فقط تلقي نصاً محفوظاً لديك لأحد الجميلين.. نصاً لم تجد مفراً لك من حفظه وامتلاكه، لمحمود درويش أو بسام حجار أو وديع سعادة، أو نصاً مترجماً مثل نص «إذا انجرح القلب » للشاعر الاسترالي مايكل لونغ من ترجمة المختلف شعراً، وترجمة: سلمان الجربوع. أحفظ هؤلاء وغيرهم، أردّد نصوصهم أثناء المشي اليومي، كأنني أخاطبهم وأتحدّث إليهم، والجميل أنهم يصغون إليّ ويفرحون، ويردّون عليّ في أوقات أخرى بنصوصٍ أكتبها أعرف أحياناً أن فيها ظلًّ مِن نبرةَ وروحَ فلان أو فلان، وقد أذهب أحياناً إلى أحد المقالع وأجلب ضحكة كبيرة أسدّ بها الفراغ بيني وبينهم، أو أقف عليها فقط لأصبح مرئيا، أنا صامتٌ فذّ لا أجيد التنظير ولا الحذلقة، وفي هذا الصمت أستطيع أن أصغي إلى خطَُى النص الجديد الخافتة وهو يتسلل، وأن أتبين جهته وأشمَّ رائحة عرقه. عيونُ النص تضيء حتى في الظلام أو العتمة، لذاك أحفر صمتي أكثر وأجعله أعمق وأكمن له لأمسك برأسه.

ليس لي إلا النص أتنزّه فيه..

في عزلة الشاعر إبراهيم الحسين وفي صمته. لا بدّ من استدعاء الآباء الشعريين وذلك التعالق الحيّ مع المبدعين والمبدعات…؟

خاصعلى قلبه ودائما ما تستبقه ليطلعها على مكانها وأين كانت تتفتح في حلمه، وبوول شاوول الذي كثيراً ما أصادفه خارجاً من كتابه «كشهر طويل من العشق ». سعدي يوسف انقطع فترة، وعندما صادف وجاء بوردته الثلجية قلت له افتقدناك، فأجاب كنت أتسكع في قاف القيروان، وأنتظر إجابة عُقبة على سؤالي له: «عقبة أين الخيول؟ وأين نريد الوصول؟ »، كنت في سبابة الفتاة الفلسطينية التي مرّة قالت

لي ونحن بين الصيادين في بيروت، من هنا تأتي طائرات العدو، وكانت سبابتها تمسح العالم كله، سعدي الذي كان حاضراً باسمه في مجموعتي الأولى. وأذكر أن أول من لفتني إلى سعدي هو الجميل فايز أبا، الذي قال عني ذات حديثٍ في جريدة عكاظ «سيكون له شأن إن نأى عن الضجيج الإعلامي، هؤلاء هم الأحبة.. هؤلاء هم الأخيار والآباء، حتى أراغون كان يحضر وليس على لسانه غير «مستقبل الإنسان الطير »، ومحمد الثبيتي يجيء بكفيه المملوءتين برمله المتورم «أدمتَ مِطال الرمل حتى تورّما .» ولن أنسى في هذا الحشد أولئك العظام الروحانيين: النفري والتوحيدي وابن عربي والحلاج وغيرهم من المحروقين باللغة حدّ التفحم.. يعبرون ويومضون متعجلين، فهم مشغولون بمحبتهم، كيف تجاورهم وتحفظ لهم ولا تتصوّف. قل بالله كيف تكون في حضرة هؤلاء الذين

ينتبهون إلى ارتجافك، فيدثرونك بعباءتهم مربّتين عليك ولا تكتب «الإشارات »، قل لي كيف يلقي عليك المطر قوله ولا تكتب توقيعاته، المطر متصوف أيضاً، إن مسّتْكَ لغته فابحث لك عن جبل يقرأ عليك، إن كنت لا تعلم، أو كيف يفلقك البرق بجماله ولا تصدَع. قل لي.. قل لي، هؤلاء المتصوفة عليك أن تضع الموت في حسبانك عندما تذهب إليهم تقعد قبالتهم رُكبك تمسُّ ركبهم أيها المريد.

كنزك الحيُّ الذي يزورك..

وأنت ابن الأحساء.. فمن المعروف أن المكان له دور في تكوين الشاعر، ما أثر الأحساء بطبيعتها وخصوصيتها التاريخية والثقافية في تكوين الشاعر إبراهيم الحسين؟

يخرج عليّ نص أحياناً أرى فيه ظلالاً حميمة، وأرى فيه سقوفاً واطئة، وجدراناً ليست غريبة علي، أقترب أكثر وأقف بين جُمَله محدقاً أزيح فاصلة أو أي علامة أخرى؛ ليتجلّى لي زقاقٌ بكامله بصراخ نوافذه وزعيق أبوابه وطاء جدرانه الحائل، يحضر بألعابه وشجاراته فتتضح لي منابع ذاك النص وأدرك من أين قدِم، كما حدث في نص «فتاة دائرة التراب » المنشور في ملحق الثقافي بجريدة عكاظ (23 فبراير 2024 م).. الطفولة وتفتحك الأول هي ثروتك، هي كنزك الذي لن يستطيع أياً كان أن يسرقه عن تجليات المكان وحضوره الصارخ فيه.

مدن تصافح هواءها..

شاركت في أمسيات ومهرجانات شعرية محلياً وعربياً ودولياً ومنها.. في صيف عام 2005 م، كانت لك مشاركة في مهرجان «لوديف » وفي عام 2006 م، شاركت في أيام سعودية بجمهورية مصر العربية، وفي رابطة الأدباء بالكويت في صيف عام ٢٠٠ ٩ م، وفي مهرجان المتنبي بسويسرا في ربيع ٢٠٠ ٧ م، وأيضاً بفرنسا كانت لك مشاركتان في عامي 2011 م- 2015 م، في المهرجان السنوي الشعري «أصوات حية: من المتوسط إلى المتوسط » بمدينة سيت الفرنسية، فضا عن مشاركاتك الشعرية المحلية في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، هذا يدفعني لأسألك عن أهمية هذه المشاركات للشعر والشاعر؟

المهرجانات تعني المدن؛ مدن تصافح هواءها أوّل مرة أو تعيد عبّ الهواء أكثر وأكثر.. تعني إغناء العين والذاكرة.. تعني حياة نصّك في وسيطٍ مختلف ومع شعراء من كل اللغات.. ثم هذه المهرجانات تعني اللقاء بشعراء تحبّهم ويعنيك أن تلتقي بهم.. وليس تباهياً أن أقول أني التقيت بخزعل الماجدي صاحب «خزائيل » بسويسرا بمهرجان المتنبي الشعري العالمي، خزعل الذي أهديته نصاً في «حضرة خزعل » والذي نشرتُه في مجلة «كلمات » البحرينية دون أن تكون لي به أي صلة غير جَمال الشعر، وليتك تتصور فرحته بي عندما التقاني هناك.. أو ماذا تقول عن سركون بولص الذي التقيته ب «لوديف » وكنا نسكن فندقاً واحدا، سركون الذي مجرد ذكر اسمه لي يحرّضني على الكتابة، وكيف انعقدت بيني وبينه آصرة الشعر، منذ خرجنا تلك الليلة من الفندق متوجهين إلى إحدى القراءات، وكان وقْعُ خطانا يهزج لنا ويشعرنا أن حدثاً غير عادي بالانتظار منذ تلك اللحظة التي قرأت له نصّه «أيّها الجلاد/ عُد إلى قريتِكَ الصغيرة/ لقد طردناكَ اليوم، وألغينا هذه الوظيفة ». ليتك سمعت ضحكته أو رأيته كيف يصرخ: «لقد عااااد »! وإني لأتساءل حتى اللحظة: كيف استطاعت خيمة الطوارق بلوديف أن تثبت في مكانها، كيف لم تطر في السماء، عندما قرأ سركون قصائده بها، لا أظن أن الأوتاد هي السبب، ولا تحديق سركون في البعيد موارباً عينيه كما لو أنه شُبِّه له قدومُ أحدٍ كان يتحينه، أنا رجّحتُ فيما بعد غير متأكد أن السبب هو بياض أسنان ابتسامة الطوارقية؛ المنفرجة ترحيباً بنا أنا وسركون وميسون صقر، تلك الابتسامة الساحرة هي من ربط على قلب الخيمة.. ثم لا أظنك تبقى كما أنت عندما تجاور عباس بيضون، وعبده وازن، أو نوري الجراح، عدة أيام في مدينة «سيت » وتقرأ معهم على طاولة واحدة.. أو تغنيان معا أنت والشاعر الإيراني گرّوص عبد الملكيان، صاحب «السطور تغيّر أماكنها في الظام ،» فتتطاير من فميكما نجوم، أو تذهب بعيداً في شوط الشاعر المغربي عزيز أزغاي، صاحب «رصاص الموناليزا ،» إلى أن يعلِّيك عالياً جداً حديثُ الشعر. هكذا تفعل المهرجانات، وهكذا تجعلك صالحاً غير عارف أنها تبذر فيك دون أن تدري طيلة وقتها، لتعود وتكتشف أن هناك حصاداً وفيراً وعليك أن تعتني به، مثلما حدث في صيف ٢٠٢٢ م، بعد العودة من مهرجان الشعر العالمي بمدينة سيدي بوسعيد بتونس، فقد كتبت نصوص «مشقة الإياب »، والتي نُشر جزء منها في مجلة «الفيصل »، ثم نُشرت كاملةً في موقع «الكتابة » الإلكتروني، أنا لم أكن مصدقاً أن لدي هذه القدرة على الكتابة بهذه الغزارة؛ لم أكن مصدقا أنّ فيّ هذا الوترَ، والذي كان بحاجة فقط إلى أصابعَ المهرجان، وإلى وجوهه وإلى هوائه وبحره وأغانيه؛ ليرنَّ!

دَوّار الوردة..!

ما قصّتك مع الورد الذي كتبت عنه ديواناً كاملاً )دَوّار الوردة(، وما تزال تكتبوتكتب..؟

أود أن أعتذر للوردة عن هذياني بها على مدى كتاب كامل «دَوّار الوردة »، فقد كانت متنفساً لما يعتمل فيَّ ويشتعل، استطاعت الوردة أن تصبر وتصطبر عليّ بكل جمالها، فالوردة رحبة وواسعة بشكل مطلق، تجلياتها بشكل يومي صقلتني، فضلاً عن طلاقة ألوانها وشساعتها التي تستطيع أن تركض فيها ما شئت حتى تستهلك لهاثك، حتى تشعر بالخفة، حتى تكتشف أن لك ريشاً ينسيك أنك معلّم ووكيل مدرسة فتختبئ منزوياً في أحد أركانها، بعيداً عن الطلاب وعن المعلمين، تقرأ وتكتب للوردة. الوردة منحتني سماوات عديدة، لم تضجر ولم تسأم. لا يستطيع أن يدرك جمال الوردة من لم يكتوِ بنارها. لا يستطيع أن يتعرف على روح الوردة إلا من كسرَت الوردةُ عزلته، رافقته ولازمته حين عرفت أنه أحد الذين أصابهم الشعر وصنعهم على عينه، فأنا الآن وأمامك أنحني للوردة التي جعلتني في مقام الجَذْبة أدور في حياضها وأرقص على إيقاعها، أَدُورُ وأدور وتتّسعُ روحي في اسمها، وتصير عيني بأبيضها وأسودها كلّها وردة.

كتبتها لأني كنت غارقاً في لوعتي..!

أنت من أوائل الذين كتبوا الشذرات في الساحة المحلية ب «الإشارات » التي نُشِر قسم منها في مجلة «كلمات » )العدد ١٠ / ١١ / ١٩٨٩ م( ثم نُشرت كاملة في مجلة «مواقف » )العدد المزدوج ٦١ / ٦٢ (.حدّثنا عن هذه التجربة؟

كتبت الشذرات ابتداءً، كما وضّحتَ، ب «الإشارات »، ثم «سلالم كثيرة، وهذا الوله عالٍ وأزرق » ثم توقيعات للمطر -نُشرت في الملحق الثقافي لجريدة «الاتحاد » الإماراتية في نهاية التسعينيات- ثم توقيعات للبرق، وآخرها ما سميّتُه «نصوص المرآة ». كتبتُ الشذرة ليس عن وعي بأني أكتبها، كتبتها لأني كنت غارقاً في لوعتي، كتبتها كما لو كنت أكتشف اللغة، كما لو كنت أهذي، كما لو كانت حُمّى الشعر قد أحالتني جمراً. الشذرات هي اللغة في أقصى حالاتها. هي عاصفة اللغة وزوابعها. هي اللغة عندما تُجنّ وتقتلعك وتبدّد عظامك وتجعلك شذرات. لا تتصور كم كانت مشقّة كتابة «الإشارات » كم هي منهكة، أنت تصب جام خبرتك باللغة، تشعر أن في داخلك جمراً عليك التخلص منه، لكنه يتوالد فيك ويَؤُجّ. لا أظنها صدفة اجتماع مواقف ومخاطبات النفري وإشارات أبي حيان، وجواهر ابن عربي، وطواسين الحلاج وسيرته؛ إنها تغسلك أثناء كتابتك ثم تصهرك لتحرّرك من جميع الزوائد. ليست مصادفة أن تصل بك الشذراتإلى جوهرك، وتجعلك تلمس أحجارك الكريمة التي تضيء حتى في العتمة. أذكر الآن رواية «الخلعاء » ل خليل النعمي المطرّزة والمرصّعة في جزءٍ منها بأقوال وتوقيعات وشذرات ملأى بنبرةِ الخروج والتمرّد، أذكرها الآن؛ لأنها كانت أيضاً مع من ذكرتُ على الطاولة.. لا تتصور، وهذه ليست مبالغة، أني أثناء كتابة شذرات «سلالم كثيرة، وهذا الوله عالٍ وأزرق » كنت -حقيقة وليس مجازا- تائهاً وهائماً على وجهي، كنت متوحّدا بها، فالشذرات تُخرِج الأكثرَ نقاءً فيك وتطهّرك، وعندما تبدأ في كتابتها، فليس أنت من يختار شكلها أو هيئتها،ةهي تفرض نفسها عليك وتختار شكلها. الشذرات عنيفة وقاسية وقاتلة، وأظن أني لذلك أتحاشاها وأتجنّبها.

الأهم هو شرارة الكتابة..!

كيف تكتب قصيدتك، بمعنى هناك شعراء ومبدعون يلتزمون بطقس معين أثناء الكتابة، إبراهيم الحسين كيف يكتب قصيدته؟

أنا ليس لي طقس لا أكتبُ إلّ فيه، أنا أكتب في أي وقت وفي أي مكان بعزلة وبدون عزلة وإنْ كان أغلب نصوصي أكتبها في البيت، أنا أكتب سواء كنت وحدي أو في جمْع، فالأهم هو شرارة الكتابة متى طفرت، فهي التي تأخذك أخذاً وتخطفك بلمعتها، هي التي تعزلك وتبني حولك سياجاً أو مشيمة وتوقد عليك، فقد تكون الشرارة مقطعاً من رواية أو مقطعاً من أغنية، أو محض موسيقى، أو مشهداً من فيلم أو في شارع، أو خَبَرا أو لوحة، فهي قادرة أن تفعل ما تشاء بك، وتجعلك تفور، وربما كانت الشرارة في وجوم محاسب في مجمّع تجاري، أو في لغة عربية مكسّرة لسبّاكٍ آسيوي اعترضَت طريقك ووقفت أمامك بكامل حبرها، وربما كانت نادلاً في مقهى.. أذكر أني كنت آخذ كتبي وأوراقي إلى المقهى أقرأ وأكتب، كان أمراً ملفتاً ومستغرباً، منظرك وأنت تمرّ بين مقاعد وطاولات المقهى بكتبك، ولقد تناولت ذلك في أحد النصوص، فقد كنت «كمن يجرجر خرافا معاندة » تخيّل ذلك، المهم أن تكون أنت -عندما تأتي الشرارة تفتنك وتجذبك- خصباً لحظتها ومحروثاً جيدا؛ لتندلعَ بك تلك الشجرة.. لتهبَّ فيك تلك الغابة.

دعني في جنّةِ الشعر لا أريد أن أخرج منها..!

من الواضح توجُّه الكثير من الشعراء لكتابة الرواية والكتابة السردية في السنوات الأخيرة، هل فكّرت في كتابة رواية؟

لا أفكر أبدا في كتابة الرواية، لأني لا أجد في نفسي القدرة على كتابتها. دعني في جنّةِ الشعر لا أريد أن أخرج منها. أنت لا تتخيل فرحتي عندما أكتب نصاً ويكون جميلا، أخرج إلى الشارع أسلِّم حتى على الحجر وأضحك له.. تريد أن تقول حتى للرصيف وتبشّره، لقد كتبتُ نصاً، تريد أن تصرخ وتشقّ ثوبك لأن وجِيبَ النص ما زال عالياً فيك.

تتواصل مع أناس تحبهم..

التعامل مع الشبكة العنكبوتية أصبح شرطاً أساساً للمبدع، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ما علاقتك بهذا الفضاء ومدى حضورك فيه؟

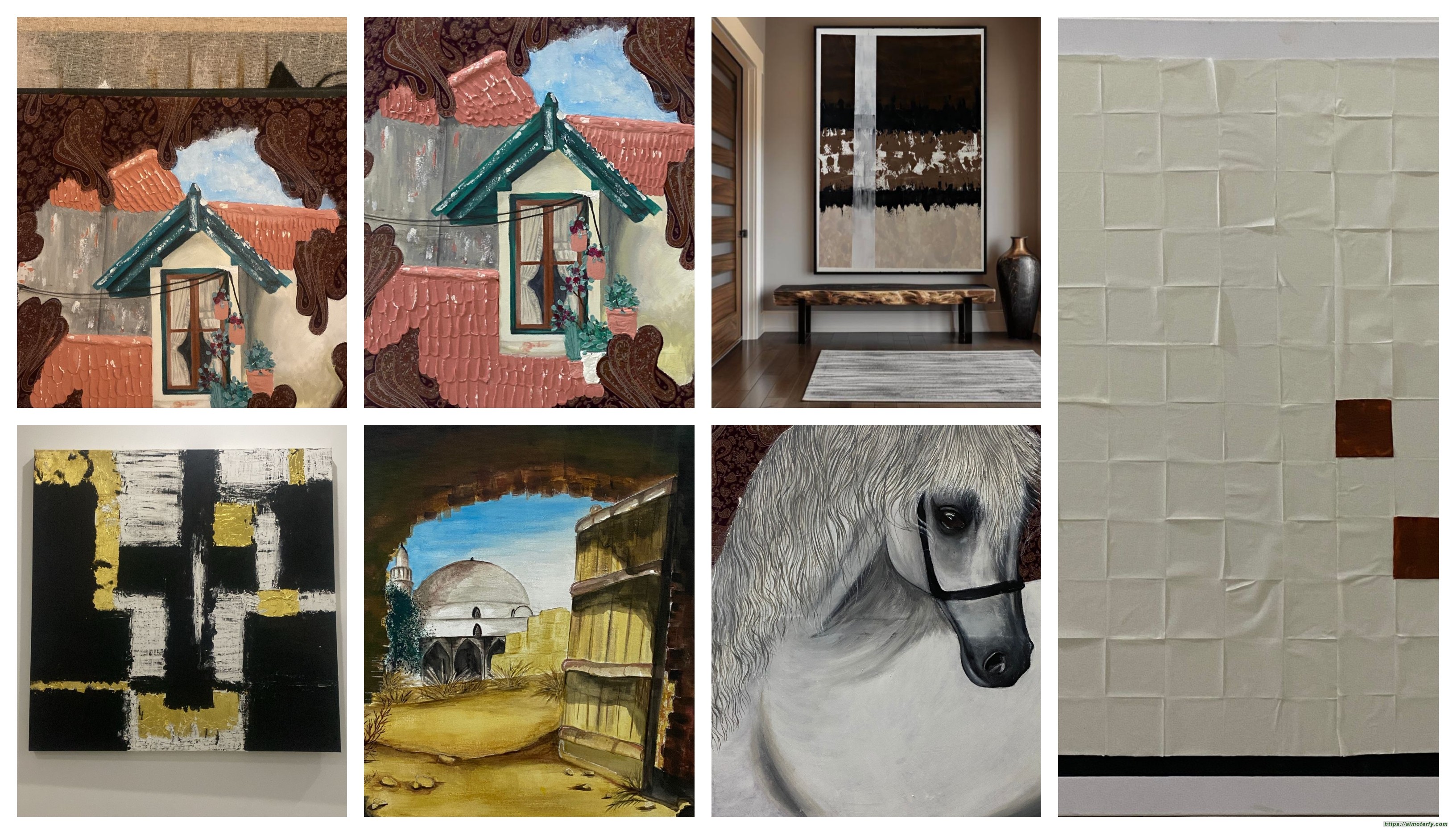

كنتُ شديد الحرص على متابعة الفيسبوك، والكتابة هناك في صفحتي.. وأظنّ أن الأمر ليس أمر «لايكات » أو ما شابه. الموضوع أنك تتواصل مع أناس تحبّهم مثل صاح فائق الذي التقيت به في مهرجان الشعر بفرنسا، كذلك تواصلت من خلال الفيسبوك مع عيسى مخلوف، ومحمد عمر بشارة -هذا الفنان التشكيلي الجميل- ولؤي حمزة عباس، وطالب عبدالعزيز، ومبارك وساط، هذا المجنون الذي لا تعرف كيف ترجم فينوس خوري غاتا، تلك الترجمة الرائعة، وأجبرك على حفظها لكي تشعر أنك امتلكت تلك النصوص وأنها ألقت عليك محبتها.. هؤلاء وآخرون، يعني التواصل معهم وقراءتهم ومطالعة أعمالهم؛ الثراء وإشعال نصّك.. كذلك ما تصادفه هناك في هذا الفضاء الذي اخترتُ منه نافذة الإبداع بألوانه العديدة؛ من موسيقى ل «ياني » الذي أهديته نصاً، والثلاثي جبران الذين فُتنت بمعزوفاتهم.. كنت أستمع إليهم فيهيّجون اللغة لديّ، وأعزف معهم بها وأهديهم نصّاً كضرب من الامتنان لهم والتحية تلوّح بها لهم.والفن التشكيلي له نصيب من هذا الأفقالرائع؛ كيف تتخلّص من انفعالك بلوحاتفريدا كالو إلى حدّ البكاء إلا بالكتابة. إن نظرةً، مثاً، على مجموعة «على حافة لوحة في المنعطف الموسيقي ،» أو «المصابة بالناي المارة بين أخشابه » تبيّن كيف أني كنت غنيا بهذه الحدائق، وسيتضح معنى كثرة الإهداءات، كل ذلك من أجل أن تصرخ على المأ، هؤلاء مرّوا فيّ، وأقاموا، وبنوا صروحا.. فترة الانهماك الفيسبوكي كانت أشبه بالجنون إن لم تكنه، لكنّ تهكير الصفحة -لم أسعَ لاستعادتها- قطعَ عليّ وأخرجني من ذاك النعيم، وربما ذلك الخروج كان في وجهٍ من وجوهه رأفةً بي؛ لأن اللغة أحيانا تستيقظ فيها غريزةُ الضواري وتفترس.

باهتمام وفرح بالغين..

كيف تقيّم قراءة النقّاد، أو المبدعين والمبدعات شركاء الحرف، لتجربتك؟

قراءة أعمالي الشعرية ونصوصي المفردة من قبل النقاد أو من قبل المبدعين أراها مهمة لي، وأقرأها باهتمام وفرحٍ بالغين.

أولا؛ لأن هناك مَن التفتَ إلى وجودك، وأشار إليك ووضعك في دائرة ضوء كشّافه، فكيف إذا كنت تخطو خطواتك الأولى؟ كيف أذا كنت للتو بدأت تلثغ، وتأتي قامة شاهقة مثل الأستاذ محمد العلي ويكتب عن نص «القهوة البتول » الذي نشر بمجلة اليمامة، أو يكتب عنك عدة مرات بجريدة اليوم منذ نصّ ال «دندنة »، فأي قواعد سيرفعها لك؟ وماذا ستفعل تلك الأكفّ برنينها فيك. بماذا سيجهّزك فايز أبا وكيف سيشدساعدك محمد الحرز أو نشمي مهنا.. وأيّ عيدٍ ستحدثه في ضلوعك ودمك وجلدك حروفُ هناء حجازي عندما كتبت عن مجموعتك «يخطئ الموتى » بجريدة الرياض، أو تأتي ليلى الأحيدب وتضع مقاطع من «دَوّار الوردة » أو من مجموعة » المصابة بالناي المارة بين أخشابه » على صفحتها بتويتر؛ ألا يفرحك ذلك ويجعلك تتحسّس عضدك، ألا يقول لك ذلك صراحة، إن جنونك لم يذهب عبثا؟! ثم لماذا نذهب بعيدا، قل لي أيّ صخر يجعلك عبدالله السفر تقف عليه عندمايتحدّث عنك في برنامج إذاعي أو يكتب عنك، أو قبل ذلك بزمنٍ بعيد ينشر لكعبدالقادر الجنابي في مجلة «فراديس » أو أدونيس في مجلة «مواقف » وغيرهما.. ألا يجعلونك جميعاً ترى أن لك سقفاً عاليا، أليس هذا مديحا؟ والحديث يطولعن المديح الذي أنت بحاجة إليه أحياناً لتغسل وجهك وروحك من الإحساس باللاجدوى الذي ينتهكك أحيانا، لتعيد تنظيم صفوفك تُغِير وتغزو.. تعيد بناء جرأتك وتحاول مجددا.. تجترح وتقترفالكتابة. كل ذلك كان أولاً، وثانيا وهذا مهم أعني النافذة المتوارية في كتابتي وفي نصوصي.. هناك مَن يكشف لك أشياء في نصك كانت غائبة عنك

لي ساعة أخترع فيها مياهي..

في نظري من المهم أن يتعرف القارئ بمحتوى مكتبتك، ليضيء له الخصوصية الثقافية لدى الشاعر إبراهيم الحسين..؟

أنا مكتبتي، كل شارع يُهديني إسفلته كتاب، كل شجرة تفتح لي جذعها وتسمينيغصناً بها كتاب، وكل ظل يرتجف بأوراقه ونسائمه ويرجّفني كتاب، كل لوحة تعبرني وتسرّح ألوانها فيّ كتاب، كل أغنية تولع فيّ وكل وجه يشعل ملامحه لي ويقذفني في أتون اللغة كتاب، كل حكاية تضيء أصابعي وتصيّر بياض عظامي مرئياً كتاب، وأنا مكتبتي التي تربيني وأربيها، تلبسني ثياباً جديدة وتمشط شعري كي أشرق، فما تقوله الصفحات التي آوتني لا أنكره؛ فلي ساعة أخترع فيها مياهي وأقول إني قرأت واغتسلت، ما تقوله عني الكلمات التي جرّحت جلدي أدغالها لا أفنّده، ما تشيعه الحروف التي سوت لي الأرض، وقالت: امش أيها النائح من رأسك حتى أخمص قدميك، لا أمحوه، لا أعالجه، بموارة أو إشاحة، ولا أموهه، بل أخطه على الجدران والأبواب، لا لأقول إني مررت، ولا لأقول إني كتبت، بل لألهج مع الهواء الذي ألوذ به، كلما وجدت نفسي في اللغة تعينني وتقلني إلى الجهةالتي أريد، وترفعني في أغنية أو نشيد أنا مكتبتي ذات النار أدخلها كلما أردت التخلص مما ليس مني، وكلما أردت أن أنصهر وأستعيد وجهي! يحط الكتاب بين كفّيّ وعلى كتفي، يطير في روحي فيهدل وأهدل معه، ينحت ساعدي جناحان يعلماني الطيران مذ تكاثرت فيَّ الكتب وصار لها بي مدن وأزقّة، رفوف وضوء رائحة ولوعة، مذ صار صوتي حفيف صفحات، مذ صار اسمها اسمي..

الانفعال الشعري مع الوجود وإدراكات الوعي في نصوص إبراهيم الحسين

■ كاظم الخليفة*

يرسم المعنى..نصوصه تتجسد في معان قريبة محسوسة؛ حتى كأنها يمكن الربت عليها، وحتى مداعبتها أحياناً، لكنك لا تعتب عليها أو تجادلها. يُدخلك في مواضيعه عن اليومي المعاش ويستدرجك ليصعد بك إلى مستويات عالية من التأزم؛ كأشبه ما يكون «بمرجيحة » تنخفض عن مستوى تناولك، ثم تأخذك إلى ذروة العلو من نطاق دورتها، وسرعان ما تحط بك في أمان ثانية. عندما تنفعل مشاعرك مع حزنه، فهو يعفيك من البكاء معه أو التعاطف مع لحظته تلك؛ وكأنه يرسم المعنى في دوائر لا تتقاطع؛ ذلك بتجريده مشاعر الفقد والإخفاق والخيبة؛ حتى ترى السامي والمثالي فيها وليس الشخصي. ينوع على فكرة الموضوع الشعري وينهكه على شكل نصوص متعاقبة؛ كشال تتالى قطراته من شدة إصراره على أن هناك أوجهًا عديدة للمعنى لابد من إظهارها. في لحظة تجلي وانبهار، عبّر الشاعر الأمريكي مارك ستراند عن طقوس تلقّيه لبعض قصائد الشعراء على أنها «أكلٌ للشعر » والتهامه؛ فهكذا ستكون مع إبراهيم الحسين أثناء قراءتك لنصوصه وتلقيها. فقصائده تستدعي جميع حواسك وتحشدها جميعها؛ لأن حاسة واحدة لا تقوى على التعاطي معها، ولأنك تستهلك شعره، ولا تشعر أنه مجرد تلقٍ جمالي يلامس مشاعرك للحظة ثم يغادرها.

يرسم المعنى..

نصوصه تتجسد في معان قريبة محسوسة؛ حتى كأنها يمكن الربت عليها، وحتى مداعبتها أحياناً، لكنك لا تعتب عليها أو تجادلها. يُدخلك في مواضيعه عن اليومي المعاش ويستدرجك ليصعد بك إلى مستويات عالية من التأزم؛ كأشبه ما يكون «بمرجيحة » تنخفض عن مستوى تناولك، ثم تأخذك إلى ذروة العلو من نطاق دورتها، وسرعان ما تحط بك في أمان ثانية. عندما تنفعل مشاعرك مع حزنه، فهو يعفيك من البكاء معه أو التعاطف مع لحظته تلك؛ وكأنه يرسم المعنى في دوائر لا تتقاطع؛ ذلك بتجريده مشاعر الفقد والإخفاق والخيبة؛ حتى ترى السامي والمثالي فيها وليس الشخصي. ينوع على فكرة الموضوع الشعري وينهكه على شكل نصوص متعاقبة؛ كشال تتالى قطراته من شدة إصراره على أن هناك أوجهًا عديدة للمعنى لابد من إظهارها.

ضربات فرشاة رسام حاذق..

تحبه من خلال نصوصه، وتعجب منعلاقته الحميمة مع اللغة، وكأنها جزءٌ من تكوينه؛ لتماهيه مع المفردات التي تحسبها وكأنها خلقٌ متفردٌ من صنيعه، أو أن اللغة خصته به لوحده. يكشف طريقته في تعامله مع شقاء الحياة وأزماتها، كما في نصه «مصفاة ؛» فعليك لحظتها أن تمرر عينيك مسرعاً في جنبات النص؛ لأن المعنى يتشكل على شكل ضربات فرشاة رسام حاذق، أو كقطعة رخام بين يدي «نحات » يحجبها غبار طرقه على إزميله:

«لكي تنامَ، تلزمُكَ سكّينٌ

لكشطِ الكلماتِ التي أفزعتكَ سحابةَ نهارِك.. .»

هذه هي الخطوة الأولى في معالجته لألفاظ وكلمات خرقت الأذن بجلجلة وأجراس، أفزعت الروح، وكأنها قبضة مارد يعتصر الفؤاد:

«الكلمات التي جعلتكَ تتشققُ؛

فيخرجُ أنينُكَ صافياً ونقياً .»

هي طريقة مقترحة لهدهدة الحاسة السمعية وتخديرها. بعدها تتم معالج قلق العين من مناظر أشقتها في اليوم الطويل:

«لكي تغفوَ، تلزمك مصفاةٌ لدمك

لتلقي بكسرات وجوهٍ

انطحنت تحت رحى قلقك .»

عليك الإسراع أكثر هنا عند قراءتك لنصه، فجميع ما سبق ما هي إلا افتراضات ومقدمات إلى ما يمهد للوصول إليه. فبعدها، يدخلك الشاعر إلى اللحظة الحرجة من الوجود، ومنتهى شقاء الكينونة بتعاملها بكل جدية مشاكل الحياة لمواجهتها. هي ليست مجرد مصالحة مع الوجود؛ بل من خلال تفهمه لطبيعته التي تفرض على الوعي أن يبقى في منسوب حرارة عالية من الاحتراق حتى يرى الواقع على طبيعته وليس بحسب مشتهاه أو رغبة منه للاستكانة. إبراهيم يرى ذلك، ويعد الشقاء ضريبة لعدم تغييب الوعي، فالإحساس بالوجود هو الحضور الكامل في هذا العالم من دون أي غفلة:

«لكي يأخذك النعاسُ

ينبغي أن تكون بلا وردٍ

ولا حدائق.. !»

في نص ممر..

الشاعر يُكمل المعنى في نصه التالي «ممر »، ويدلل على أن اختياره الصعب للعيش بكامل وعيه هو الصحيح رغم ما يمكن أن يواجهه من عقبات. ذلك هو قراره بارتحاله تجاه نور الحقيقة المحرقة، وأن دافعيته ذاتية محضة وقد انبثقت من وعي الذات بوجودها:

«لم أكن هارباً،

ولم يكن هناك

مَن يلاحقني،

عندما ركضت

في الممر المتوهج.. .»

فما يمكن أن يظفر به الإنسان سيكونأكبر من مشقته في مسعاه نحو النور،وهو المعنى الذي يمكن أن يحققه ويبينه الشعر؛ باعتبار أن الحقيقة الشعرية تتوازى مع مفهوم الاشتغال الفلسفي في الكشف عن حقيقة الوجود كما يرى هذا المعنى والتر ستيس. الشاعر هنا يقرر ذلك:

«ثمة نبعٌ

في اليد

لا يمكنُ

إنكاره.. .»

أخيراً، لنا القول إن نصوص إبراهيمالحسين الشعرية تتعالق مع الحياة بوعي، وإننا لا نتطرف بالرأي عندما نقول: إن الشاعر إبراهيم قد أرضى جمهور القصيدة النثرية، وأيضاً صالحها مع غير مريديها، واستدرجهم إلى قراءة شكلهاالشعري

إبراهيم الحسين.. المُوَقِّعُ بوميض البرق

■ آدم فتحي*ينتمي إبراهيم الحسين إلى عنقود الشعراء النادرين، الذين يعنيهم أن يكتبوا الشعر، ولا يعنيهم أن يثبتوا أنّهم شعراء! فالكتابة بالنسبة إليه، كالحياة.. استحقاقٌ لا يحتاج إلى إثبات؛ لذا، فهو يكتب ليتحاور مع العالم لا ليعلّمه؛ ليسأل لا ليبرهن؛ ليقاسم لا ليمتلك؛ لِيَجُودَ بنفسِهِ لا ليسيطر على أحد. الكتابةُ بالنسبة إليه كالحياة، صِلَةُ حُب،ٍّ يتحرّر عن طريقها طرفاها: الشاعر الكاتب والشاعر القارئ!

الشعر.. مديحًا للغياب

كتابةٌ تتوهّج بصوت خافت وإن كان شديد الوضوح. مؤانسة ضوئيّة في العتمة تتحدّث عن الحياة وعن الأحياء بأسًى مَرِحٍ وبسخريةٍ عاشقة. أليس الغائبون أكثر قربًا من بعض الحضور؟ أليس أحياءُ اليومِ موتى الغدِ المُمكنين أو الكامنين؟ أليس الشعر مديحًا للغياب حتى حين يخطّئُ الموتى؟

«... يخطئ الموتى حين يقامرون بهذا الموت، لا يعتذرون من أريكة تهضبت أكثرَ، وتوتر نسيجها منذ النهار الأولِ لخطئهم الصارم، ولم يسقطْ لهم ظل، وحين تضاءلت روائحهم لم يدعموها بجسد أو حتى قطعة منه. يخطئون ولا يفكرونَ بالتراجعِ عن فداحتهم، يخطئون ويصرون على ثيابهم التي خلت منهم، تعرف ذلك من تشظيهم في صوتك ومن شجرتهم السوداء نبتت فجأة في دمك لا تعرف من غافلك وغرسها... »(من قصيدة الموتى يُخطئون).

الشعر أفقٌ وراء الأفق..

يكتبُ الكثيرون دفاعًا عن مواقعهم وعن شرعيّة شعريّتهم. أمّا هو فيترك للكتابة أن تدافع عن نفسها. ذاك دأبه منذ سنوات. ما إن يرتفع صخب البيع والشراء حتى يعتزل السوق. منذ سنوات وهو يكتب بلحمه وحلمه. يضمّد الكلمات ويقرأ الكُلوم. يصالحُ بين شروط الالتزام وشروط الشعر. يحاورُ قيم الإنسانيّة حيثما أمكنه صوغها جماليّا، تاركًا الزحمة الشعرية تختصم في أيّها أجمل أو أحدث: بيت الشعر أم تفعيلته أم قصيدة نثره؟ مرفرفًا خارج المعارك الزائدة التي تنتجها نهايات الحروب، بعد أن أدرك أنّ الشعر أفقٌ وراء الأفق، أعمق من النثر وأوسع من البيت وأرحب من القصيدة.

يُفكّر بحساب ويتداعى بآخر..

أدرك إبراهيم الحسين مُبكّرًا أنّ «عموديّة » القصيدة ليست حكرًا على البيت أو الشطرين، بل هي مرَضٌ يصيبُ كُلَّ من يَزجُّ بالكتابةَ في مربّع النظم الخالص. مرَضٌ يطال كُلَّ ما يُكتب نثرًا أو تفعيلةً أو على طريقة الشطرين، حين يصبح نسجًا على منوال مسبق، يتساوى في ذلك منوال الخليل بن أحمد ومنوال سوزان برنار! تحرّرت القصيدةُ عندهُ هو وأمثالُهُ من المناويل جميعها. شُفِيَت نهائيًا من عمودها والتحقت بكتابة «وِحْدٍَة » شعريّة تبتكر نفسها في كلّ مرّة وتُسمّى قصيدةً على سبيل الكناية. ليس لها موقف مسبق من طولٍ أو قِصَرٍ أو كثافة أو إيجاز. كتابة متجذّرة في حاضرها منفتحة على المستقبل، تعرف كيف تستفيد من ماضيها، دون إحساس بأي نوع من اليُتْمِ النوستالجيّ تجاهَ عمود جديد. القصيدة بالنسبة إليه بناء بالهدم يُفكّر بحساب ويتداعى بآخر. إنّها شبيهة بكر النار المندفعة من فوهة البركان. لا تَزعمُ بطولةً لكنّها لا تروغُ من معركة. لا تدّعي رسالةً لكنّها لا تهرب من معنى. تصنع لغتها بإيقاعٍها الصائت وبالصمت. تعيد إنتاج نفسها مع كلّ تأويل. تنفذ إلى عمق الواقعيّ بقوّة الخيال. تصنع الأبديّ من اليوميّ العابر. تتيح لقارئها أن يشارك في ابتكار معناها. يقول الشاعر في «توقيعات للبرق » كأنّه يتحدّث عن القصيدة:

«... كتابُ البرقِ بلا صفحات.

على لهبِ قلبكَ أن يكون بنفسجيّا؛

لتقرأه عليك، أن تضيء بشدّة، وتلمعَ..

وعلى الشّرر أن يتطاير منك؛ لتدرك

معناه... »

إلقاء نفسه في المجهول كي يطير..!

يظنّ شعراء كثيرون أنّ عليهم أن «يأخذوا اللغة بقوّة »، إذا أرادوا بلوغ الشعر. أمّا ه فإنّه يترك «القوّة » لهُواة السيطرة ويأخُذ اللغةَ بِحُبّ. وحدَهُ الحبُّ يتيحُ للغة أن تكون ولاّدة، وللشعر أن يلد نفسه في كلّ نصّ. كلّ نصّ يولد على مثل هذه الأرضيّة هو تجرُّؤِ الشعرِ على إلقاء نفسه في المجهول كي يطير، أي كي يكون. هل يعرفُ الطائرُ شعرًا كان عصفورًا أين يكمن سرُّ القدرة على الطيران؟ في عظا الأجنحة أم في زغب الريش أم في فضاء المجهول نفسه؟ اللغة ليست مسألةً مُعجَمِيّة بالنسبة إلى الشاعر. اللغة مسألةُ كينونة.

نصوصه شبيهة بأعمال أوركسترالية..

وهو إلى ذلك كلّه متعدّد الأبعاد: يروّض الشيء بنقيضه، يستغرق في أناه كي ينتبه إلى آخَرِه، يوغل في ذاته كي ينخرط في الشأن العامّ، يلتقط الروائح والأصوات، يلمس جوهر العناصر والأشياء، يتجاوب مع الأحاسيس أوجاعًا ومسرّات. إنّه فنّانٌ تشكيليّ يكتب بالشطب، نحّاتٌ يعمل بالكولاج، مسرحيٌّ يسهر على تأطير المشهد، سينمائيٌّ يُمَنْتِجُ النصَّ، فيما يطلَعُ موسيقيٌّ من بين أصابعه كي يُحكِمَ الميكساج. لذلك، تبدو نصوصه شبيهة بأعمال

أوركسترالية متمنّعة بعض الشيء. تخالها إذا تسرّعتَ «سمفونيّات متعالية »؛ لكنّك، ما إن تمعن النظر حتى تكتشف أنّها قريبة منك، مثل حكاية شعبيّة يقيم فيها الجميع تلك الإقامة الشعريّة العزيزة على هولدرلين؛ مثل أغنية شعبيّة، تفتح صدرها لما لا يحصى من الشخوص والشخصيّات التي تتألّف منها طبقات الكون، وشيئًا فشيئًا إذَا هي أقدام يرقص بها الجميع، وشفاه يتكلُم بها الجميع: «... النازفون من أمل، الخائفون لأنهم رأوا أعمارَهم تبقّعُ قمصانَهم؛ فهربوا من سطوةِ الحروف، واختبأوا تحت نسيجِ ذهولِهم؛ اللائبون في الأسى يقرأون سطورَ وحشتهم في ضبابِهِ، يُهَدْهِدُهُم النّدمُ كي لا يوقظَ بعويلِهِ أوهامَهم المريرة؛ الغائبون في الغيم؛ النائحون في السر؛ الخارجون على ثيابِهم يَعْرَوْن في اللغةِ وفي الصمتِ؛ جلودُهم واضحةٌ يودُّ أحدهم لو أن لبساتين ذراعيه شساعة أحامه.. السائلون في الندى؛ الضّالون في قاعِ الأغاني؛ الصّاعدون في النشيد؛ الغارقون في حنطةِ أيديِهِم، لا ننساهم فَيَجِفُّون، ولا نتذكّرهم فتتبرعم وجوهُهم وتتدلّى على امتداد الروح... » (من «طويلة هي ابتسامتك .)»

السمة الغالبة على سحنته وعلى نصوصه..

يكتب إبراهيم الحسين بعيدًا عن «الأغراض »، لكنّ «غرضه » الحقيقيّ هو الحياة؛ حياة تقود الجميع إلى حتميّتها، تورث الشعراء نوعًا من الشجن البهيج، ومسحة من الحزن يغالبها الشاعر بشيء من السخرية الحييّة؛ ظلّ ابتسامة تفترّ عنها عينُ ذاك الذي ذهَبَ إلى آخر الشوط، وعرف ألاّ شيء هناك غير النهاية؛ لكنّه، معنيٌّ بالتقدّم من تلك النهاية برأس مرفوع. تلك هي السمة الغالبة على سحنته وعلى نصوصه؛ إنّها هشاشة الشعراء البتّارة. يقول من «توقيعات للبرق »، كأنّه يخاطب الشاعر:

«... أنت البرق

حَصَدَ الضّوءُ كلَّ كلماتِكَ وتَرَكَكَ بِلا فَمٍ .»

إنّه يُشهِر هشاشتَهُ على العالم من خلفِ ظِلِّ ابتسامةٍ شفافةٍ كقطرةِ الطلّ، قاطعةٍ كحدِّ الشفرة، هشّةٍ كجناح الفراشة. يكتب بنفسه كلّها، بكلّ ما يلمّ به من فُيوضات تنبع

منه وتفيض عليه. لذلك، تجده يخرج من كلّ نصّ مختلفًا عمّا كان لحظة دخوله، مرتعدًا مرتجفًا كما كان، إلاّ إنّه يقطر بكلّ ما انغمس فيه من ألم وأمل ومسرّات وأوجاع. هكذا، يطلع من «مخاضاته »، شذرات تنسى نفسها لتؤلّف بين شظايا العالم؛ تخنقه العبرة حين يقرأ «دفقاته » فلا نعرف هل هو يبكي من فرح أم من وجع. وكيف لا تومض دمعة الشاعر الذي يُوَقّعُ بوميض البرق.

هل يخطئ الموتى؟

«إلى الصديق الشاعر إبراهيم الحسين صدى لكتابه »

■ عبدالوهاب أبو زيد*

يخطئ الموتى!

هل يخطئُ الموتى؟ أجل ولربما

بحثوا فلم يجدوا لسانًا أو فما

حرقوا مراكبهم، ولم يجدوا لهم

منجىً يعيدهمُ لما كانوا وما/

تركوا وراءهمُ دليلً واحدًا

عمّا وراء الموتِ ساعة خيّما

لما سألنا: ما وراءك؟ ما الذي

تخفيه يا بابًا خفيًّا مبهما

كلماتنا ارتبكت أمامك وارتمتْ

فوق الشفاهِ كأنَّ طفلً تمتما

يا موتُ يا صنوَ الحياةِ تحطمتْ

كالموجِ فوقك: غب قليلً ريثما/

نحيا مع من لا نطيقُ فراقهم

أبدًا، ولا تذهب بهم نحو السما

دعهم على هذا الترابِ، ولا تكن

متعجلً متململً متجهما

دعنا معًا نحيا! الحياةُ جميلةٌ

ما ضرَّ لو كنتَ ادعيتَ بها العمى؟

ذق مرةً طعمَ الهزيمةِ وانسحبْ

منها، فإن النصرَ في أن تهزما

هل يخطئ الموتى؟ الخطيئةُ أنهم

صعدوا وما تركوا إليهم سُلّما

يا أيها الموتى استقيلوا مرةً

من موتكم! لا تتركونا مثلما/

تُركت بباقتها الزهورُ فصوّحتْ

وذوت غداةَ الفقدُ صار محتّما

عودوا إلينا في المنامِ وصححوا

أخطاءكم، فالحلمُ يعطيكم فماً

لا تحرمونا من حديثٍ عابرٍ

نقضي به وطرًا ونحيي أعظما

ظلتْ هنالك في الترابِ رهينةً

بحثتْ وما وجدتْ لسانًا أو فماً

إبراهيم الحسين.. صداقةٌ وقصّةُ كتابٍ ناقص

■ عبدالله السفر*

في شتاء 197 6 ، كنت أدرس بالصف الأول بثانوية الملك خالد في الهفوف، المستحدثة توّاً في منزل مستأجر. جمعَتْ إدارة المدرسة الطلاب القادمين من القرى في فصل واحد «أول سابع »، وأضافَتْ إليهم آخرين من المدينة نفسها؛ وخلال العام انضمّ إلينا طالب كان يدرس في «أول خامس ». لم أكن أعرف اسمه.لكنه كان مميّزاً بمعطفه الذي لا يتخلّى عنه )كأنه مولود به(؛ وبتعرّضه لتعنيفٍشبه دائم من مدرّس الرياضة لأنه يتأخّر عن دخول فصله بعد الفسحة.

شاعر وملحن ومغني

هذا الطالب هو إبراهيم الحسين، الذي منذ تعرّفتُ عليه في ذلك العام، واكتشاف محبّتنا وتعلّقنا بالأدب، حتى أصبحنا صديقين على مقعد الدراسة وفي نهر الحياة. جمعتنا الدراسةُ الثانوية في الأحساء، والدراسة في الكلية المتوسطة بالدمام.. وكلية المعلمين في الأحساء ) 1989 - 1992(، ومهنةُ التدريس التي برع فيها إبراهيم مبكّراً، فقد كنتُ أفزع إليه في المواد العلمية، التي هربتُ منها إلى القسم الأدبي في الثانوية، إبّان دراستنا في كلية المعلمين بخاصة في مقرّر التفاضل والتكامل الذي لم أكن لأتخطّاه بالتقدير الذي أريد إلا بفضل «فزعة الحسين .» و «فزعاته التعليمية » لا عِداد لها. ذات عام دراسي أُسنِد إليّ تدريس الصف الخامس والثالث الابتدائيين. واحترتُ في مادة النشيد التي ينبغي أن تُقدّم للطلاب بصيغة غنائية خفيفة. أخذتُ كتابَي «القراءة والمحفوظات » وذهبتُ إلى إبراهيم في منزله في الهفوف ومعي «شريط كاسيت »، وطلبتُ في شتاء 197 6 ، كنت أدرس بالصف الأول بثانوية الملك خالد في الهفوف، المستحدثة توّاً في منزل مستأجر. جمعَتْ إدارة المدرسة الطلاب القادمين من القرى في فصل واحد «أول سابع »،وأضافَتْ إليهم آخرين من المدينة نفسها؛ وخلال العام انضمّ إلينا طالب كان يدرس في «أول خامس ». لم أكن أعرف اسمه. لكنه كان مميّزاً بمعطفه الذي لا يتخلّى عنه )كأنه مولود به(؛ وبتعرّضه لتعنيفٍ شبه دائم من مدرّس الرياضة لأنه يتأخّر عن دخول فصله بعد الفسحة.

منه أن يتدبَّر تلك الأناشيد بطريقته الماهرة في التلحين، والأداء )لا يتقن إبراهيم حفظ الشعر وحسب، بل الأغاني لها نصيبٌ هائل عنده حفظاً وأداءً(.. بعد أيام زارني منقذي في القرية، ووفيتُ له ب «شرط العشاء »، فيما المسجّل يصدح بالصوت الإبراهيمي الرخيم: «في كل ما رآه.. في هذه الحياة « ..» لا تخافي لا تخافي.. نحنُ

أبطال المطافي « ..» طائرٌ يهوى القفاراااا.. باحثٌ إن هو طاراااا !..»همٌّ مشترك..وعندما أردتُ نشر أوّل كتابٍ لي «يفتح النافذة ويرحل ». دفعتُ إليه بنصوص المخطوطة ليعيد كتابتها كلّها بخطّ يده. خطُّهُ أجمل من خطي بدرجات وأوضح بما لا يُقاس. أقول أجمل مجازاً لأن خطي لا علاقة له بالجمال؛ فهو مقروء، وحسب! وقد سبقنا إبراهيم إلى النشر )أقصدأحمد الما وأنا( ب «خرجتُ من الأرض الضيقة » الذي ظهر ضمن سلسلة كتاب «كلمات » )أسرة الأدباء والكتاب، البحرين 1992( بغلاف للفنانة منيرة موصلي رحمها الله. ولم يكن الكتاب مطابقاً للمخطوطة الأولية لا في العنوان ولا النصوص. فقد كان العنوان طويلاً.. تسع كلمات، فاقتُرِحَاختصاره إلى جملةٍ أقصر؛ أما النصوص فقد اختُزِل نحو نصفها بما يوازي ثلاثاً وخمسين صفحة.. وهي نصوص «إشارات » المكتوبة في العام 1988م والمنشورة في مجلة مواقف، العدد المزدوج 61/ 62 )في العدد ذاته كان للصديق هاشم جحدلي: «دمُ البيّنات »( وبعضها أيضاً منشور 16 إشارة في جريدة اللواء اللبنانية في عدد الجمعة 13 نيسان 199 0 )الصفحة وصلتني من آرشيف الصديق قاسم حدّاد(. الحذر من ساطور يبتر النصوص..! وقصة رفْعِ ال «إشارات » من الكتاب تعود إلى أنّ المخطوطة وُزّعت على مجموعة من الأصدقاء. توجّسَ صديقٌ مِن نشرها ضمن الكتاب، ورأى فيها ما يمثّل استنفاراً لتيّار الصحوة ضد الشاعر؛ التيّار الآخذ في الاشتداد بعد حرب الخليج الثانية، وله سطوةٌ قاهرة تسلّلَت إلى المؤسسة، فيقيم محاكم التفتيش للنصوص والأشخاص ويبحث خلف السطور بساطور يبتر أدبيّتها ويلحقها بمنظوره الأيديولجي الذي يقسمّ الناس إلى أبيض وأسود. ولا يملك مقداراً

من التسامح مع نصوصٍ كالإشارات التي تنضح بنَفَسٍ من التمرّد ومن الخروج ومن الاتّكاء على النصوص الروحانية في تضمينٍ هو اختطافٌ وقلبٌ للدلالة ينبغي أن تُفهَم في سياقٍ أدبي لا في السياق الأصلي الذي جرت فيه. وقد كان ذلك الصديق محقّاً في رأيه آنذاك، وتوجّسه في محلّه تماماً.. فحتى بعد رفْعِ تلك الإشارات من الكتاب، جرى الاطّاع عليها عبر خطوط التسلّل التي تحدّثت عنها. وهذه قصة أخرى ليس وقت الحديث عنها الآن.

بَرْقةُ المصافحة الأولى

■ أحمد الجميد*

كان ديوانه "رغوة تباغت ريش الأوراق" الصادر عن أدبي الجوف عام 2011 م هو بمثابة المُصافَحة الأولى التي تعرفتُ من خلالها بالشاعر إبراهيم الحسين، ولم تكن الأخيرة طبعًا، فقد كان لي نصيب من قراءة عددٍ من أعماله المنشورة في المجلات المحليَّة والعربيَّة، إضافة أيضًا إلى قراءتي مؤخرًا لبعض دواوينه الشعريَّة الأخرى، تحديدًا ديوان "يسقط الآباء حجرًا حجرًا"، وديوان "يخطئ الموتى"، اللذين كانا ملاذًا خدرًا يُمثِّل باستمرارٍ كلَّ مُفْتِنٍ أدركته عينٌ في مَرَّتهِالأولى.

حقاً، من الصعوبة بمكانٍ الإطلالة البانوراميَّة على الشاعر إبراهيم الحسين، خاصةً حين تجد نفسكَ أمام مساحةٍ محدودٍة، وإيجازٍ دافعه خشية الإخلال أو الإملال. لكنْ على الرغم من ذلك، ووفق شروط علاقتي بالشاعر التي انحصرتْ في نصوصه لا غير؛ إلا إنني أحاول هنا، تبعًا لانطباعاتٍ ما تزال معلقة، استنطاق الجمال الذي منحني إيَّاه الشاعر طوال فترةِ المواعدةِ التي كانت تحدث بيني وبين أبجديته. لا يمكن لي وأنا أقرأ إبراهيم الحسين إلا أن أشعر أنني في حضرة إضاءة موجّهة، وبينما أجلس قارئًا خلف كواليس النَّصِّ، أتساءل: من أين يأتي بالحياة لقصائده؟! مع ذلك فإنني لا أتوقف عن القراءة، رغم التساؤل المُلِحّ، ماضيًا في متابعة الشاعر وقد دبَّر عناصر قصيدته، وصرَّف معانيها، وأنعم عليها بالدهشة والفرادة، وما إن تظهر أمامي فجأة نهاية القصيدة أو النَّص حتى أكتشف للتوّ، وأخيرًا كان ديوانه "رغوة تباغت ريش الأوراق" الصادر عن أدبي الجوف عام 2011 م هو بمثابة المُصافَحة الأولى التي تعرفتُ من خلالها بالشاعر إبراهيم الحسين، ولم تكن الأخيرة طبعًا، فقد كان لي نصيب من قراءة عددٍ من أعماله المنشورة

في المجلات المحليَّة والعربيَّة، إضافة أيضًا إلى قراءتي مؤخرًا لبعض دواوينه الشعريَّة الأخرى، تحديدًا ديوان "يسقط الآباء حجرًا حجرًا"، وديوان "يخطئ

الموتى"، اللذين كانا ملاذًا خدرًا يُمثِّل باستمرارٍ كلَّ مُفْتِنٍ أدركته عينٌ في مَرَّتهِ الأولى.

-إجابةً عن تساؤلي- أن الشاعر وبأبعاده كلها يمتلك القدرة على بعثِ الروح في هذا الكائنِ اللغويِّ المدعو قصيدة؛ فقط لمجرد مسِّه لا أكثر، ولمجرد أن ينفخ بها منه، وبهذا

الجواب القاطع الذي أوحتْ به نصوصه لي؛ فإن السؤال لا يُحجم عن مواصلة التحامه بامتداد قراءتي للشاعر. القصائد كائناتٌ اقترف خلقها الشعراء، وهذا ما يفعله تمامًا الشاعر إبراهيم الحسين، الذي لا يَنِي يسقي الأبجدية سحرًا مباركًا، فتقرأ له كما لو أنك في عوالمَ لغويَّةٍ موازيةٍ ومتناهيةٍ من الدلالات القابلة مع كلِّ قراءة أن تخصب من جديد؛ الأمر الذي معه تكون نهاية مطاف قراءتكَ مسألة مؤجلة، ولن تُتاح لك قبل أن يقتادكَ الشاعر بكلِّ وعيٍّ وخلاصٍ نحو شرفاتٍ تضمُّ ما لا تراهُ حين كنت تنظر إليه؛ حيث الحب والموت، والقلق والروح، والأب والقهوة، والرحيل، وجميع ما أتى به إبراهيم الحسين، إنما على النحو الذي فيه ينتهي بنا على الدوامِ إلى رؤية الأصوات والإصغاء إلى الصور. ما أزالُ أقرأ الشاعر بطريقتي التي يختارها لي نصُّه. أقرأ حاظٍ بسعةٍ محصورٍة بجميع النواحي. أقرأ مسكونًا بانبعاث طاقةٍ تصويريَّةٍ للشاعر تنسلُّ على إثرها برفقٍمنابتُ الرتابةِ من أرضيَّة الرجحان، ناهيك عمَّا تبلغه تلك الطاقةُ من مقامِ ومضةٍ خالصةٍ يُعاد عبرها شكل الترتيب إلى مادتهالأولى الفوضويَّة. آنذاك فقط، ما أبرحُ أن أُلفِي نفسي أمام هشيمٍ من اليقينيَّات

المحميَّة سابقًا بما يشبه السباتِ الشتويِّ، موليًا كثافة الجملة نظرة ساكنة، مشدوهًا بالمعنى المتوهج، وسابحًا بلغةٍ وحالةٍ وأنموذجٍ لا يمكن لغير نثر إبراهيم الحسينأن يكونه. تتقاسم عادةً نصوص الشاعر خاصيَّةَ كونها حيويَّة بالقدر الكافي الذي يبقيها مرارًا لازجةً في مسامات الذات! ناقعةً تحت الجلد تفرز ما يُديمها متداولة في الوجدان، ملتصقةً بأعشاب الروح مثل قطرة نورانيَّة، وحين لا محالةٍ تتموضع هناك، حيث محصّلة ما أنت عليه، فإنها لا تمكثُ دون ثلمةٍ تتركها التساؤلات.

إبراهيم الحسين شاعرٌ فذٌّ وفريدٌ إلى حدٍّ لا يتوقف عنده. لغته مخضوبةٌ بأصباغ الحياة. قلقه الشعريّ يطال مَواطِنَ غير مأهولةٍ بسواه. رؤيته الثقافيَّة المتعددة للآفاق والزوايا والطبقاتِ جليَّة في نثاره، وبالتالي فإن لديه تجربةً شعريَّةً غنيةً لدرجةِ أنه بالإمكان قراءته من كافةِ الجهات، ومختلفِ التوجهاتِ. في نهاية القول، وبعد استثناء كلِّ شيءٍ، ما أزالُ أشعر بأن التقاء عينيَّ بكلمات الشاعر يُطْلَى في كلِّ مرّة بذات لون البَرْقةِ التي صاحبت تلك المصافحة الأولى.

عبدالوهاب أبو زيد: شاعر ومترجم سعودي.

■ عبدالله السفر: ناقد وشاعر سعودي.

■ أحمد الجميد :كاتب سعودي

الشاعر ادم فتحي :ناقد وشاعر تونسي.

كاظم الخليفة "ناقد وكاتب سعودي.

جديد الموقع

- 2025-01-25 رجال تمنيّتُ اللقاء بهم

- 2025-01-24 مركز بر حي الملك فهد يستضيف ورشة العمل المقدمة للمدراء

- 2025-01-24 افراح العمران والقطان في أماسي الجوهرة بالاحساء

- 2025-01-24 شكرًا للطاقم الطبي في مستشفي الموسى التخصصي على رعايته لابن الزميل الإعلامي زهير الغزال

- 2025-01-23 الاحتيال.. أنواعه وآثاره.

- 2025-01-23 حول تجربة التحديث في المملكة

- 2025-01-23 حول تجربة التحديث في المملكة

- 2025-01-23 م ق ج عن القراءة

- 2025-01-23 القارئ الماهر وأمين المكتبة

- 2025-01-23 ظاهرة "اليد الساخنة" و "مغالطة المقامر": لماذا تجد أدمغتنا صعوبة في الاعتقاد بالعشوائية